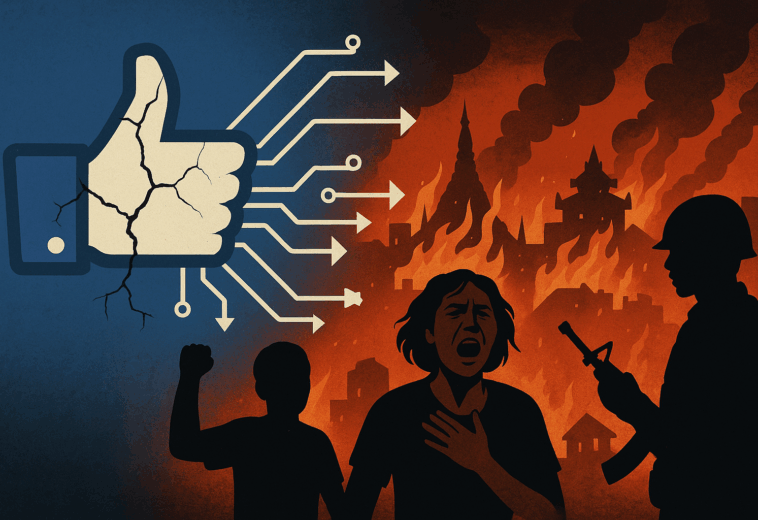

Massenmord, Rassismus und Facebook

Als ich leider erst 2022 wirklich bewusst die Berichte und Bilder über brennende Dörfer in Myanmar und traumatisierte Rohingya-Familien wahr nahm, war ich zutiefst erschüttert. Wie konnte es zu dieser entfesselten Gewalt kommen? Durch unterschiedliche Berichte kristallisierte sich heraus: Facebook – ursprünglich geschaffen, um Freunde zu verbinden – spielte eine fatale Rolle in diesem Konflikt.

In diesem Blogbeitrag möchte ich persönlich, aber mit gebotener Ernsthaftigkeit, nachvollziehen, wie ein soziales Netzwerk zum Brandbeschleuniger für Hass und Gewalt wurde.

Hintergrund: Ein „Lehrbuchbeispiel“

Die Rohingya, eine muslimische Minderheit im mehrheitlich buddhistischen Myanmar, waren schon lange Diskriminierung und Verfolgung ausgesetzt. Im August 2017 erreichte die Gewalt jedoch einen grausamen Höhepunkt: Nach Angriffen einer Rohingya-Miliz reagierten Myanmars Sicherheitskräfte mit einer Militäroperation von brutaler Härte. In wenigen Wochen flohen über 650.000 Rohingya aus dem westlichen Bundesstaat Rakhine ins benachbarte Bangladesch voanews.com. Zurück blieben zerstörte Dörfer, unzählige Tote – es gab Berichte von systematischen Erschießungen, Massenvergewaltigungen und niedergebrannten Häusern. Der UN-Menschenrechtskommissar sprach von einem „Lehrbuchbeispiel für ethnische Säuberung“ theguardian.com. Diese Wortwahl unterstreicht, dass hier keine spontanen Unruhen stattfanden, sondern eine geplante Kampagne der Vertreibung und Vernichtung der Rohingya als ethnische Gruppe.

Was hatte Facebook damit zu tun? Um das zu verstehen, muss man die Dynamik in Myanmar betrachten: Soziale Medien sind dort nahezu mit dem Internet gleichzusetzen. Die meisten Menschen beziehen Nachrichten und Informationen primär über Facebook – “As far as the Myanmar situation is concerned, social media is Facebook, and Facebook is social media,” erklärte Marzuki Darusman, der Leiter der UN-Fact-Finding-Mission für Myanmar, im März 2018 aljazeera.com. Facebook wurde für viele zur einzigen Quelle von Informationen, was dem Netzwerk eine immense Meinungsbildungsmacht verlieh. Leider wurde diese Macht missbraucht: Über Jahre hinweg hatte sich im Netz ein Klima des Hasses gegen die Rohingya aufgebaut – angefacht durch Gerüchte, Falschinformationen und gezielte Hetzkampagnen.

Ashin Wirathu: Ein Mönch als Hassprediger

Zu den einflussreichsten Drahtziehern dieser Entwicklung gehört der buddhistische Mönch Ashin Wirathu. Für mich persönlich ist es bis heute verstörend, wie ein religiöser Führer gezielt Angst und Hass säte. Wirathu, den das Time-Magazine einst den „burmesischen Bin Laden“ nannte, verbreitete eine extreme nationalistische Ideologie, in der er Muslime als existenzielle Bedrohung für Myanmar darstellte time.com. In seinen Predigten und Posts beschimpfte er die Rohingya offen als “Schlangen” und “Hunde” und warnte davor, Myanmar könne von Muslimen „überrannt“ werden. „Jetzt ist nicht die Zeit für Ruhe – jetzt ist die Zeit aufzustehen und das Blut zum Kochen zu bringen“, rief Wirathu 2013 vor seinen Anhängern. Solche Worte lassen erahnen, wie gezielt er Hass schürte.

Wirathus Hetze beschränkte sich nicht auf Tempelreden – er nutzte aktiv Facebook und andere Online-Plattformen, um ein breites Publikum zu erreichen. Hunderttausende verfolgten seine Beiträge in den sozialen Medien. Tatsächlich war Wirathu berüchtigt dafür, in sozialen Netzwerken gegen Muslime zu wettern voanews.com. Facebook wurde zu seiner Bühne: Hier kursierten seine Videos, seine Fotos, seine giftigen Parolen – unzensiert und vielfach geteilt. Zusammen mit anderen ultranationalistischen Mönchen formierte er Bewegungen wie die 969-Gruppe und später Ma Ba Tha, die offen anti-muslimische Propaganda betrieben. Die Saat des Hasses fiel auf fruchtbaren Boden: Viele Birmanen, die zuvor kaum persönlichen Kontakt zu Rohingya hatten, wurden durch die ständige Online-Dämonisierung immer feindseliger. Aus Nachbarn wurden potenzielle Feinde, angefeuert durch Wirathus digitale Hetzreden.

Erst als die Gewalt eskalierte, begann Facebook halbherzig zu reagieren. Das Unternehmen beteuert zwar stets, es gäbe „keinen Platz für Hate Speech“ auf der Plattform, doch in Myanmar griff es viel zu lange nicht durch. Ashin Wirathu konnte bis 2018 unbehelligt auf Facebook agitieren. In dem Jahr wurde sein Konto schließlich wegen andauernder Hassrede gesperrt theguardian.com – reichlich spät, wenn man bedenkt, dass die schlimmsten Massaker da bereits geschehen waren. Der Mönch selbst wies jede Mitschuld von sich und behauptete sogar, seine Rhetorik habe „nichts mit der Gewalt in Rakhine zu tun“ reuters.com. Doch die Chronologie der Ereignisse erzählt eine andere Geschichte: Wirathus jahrelange Hetze bereitete den Nährboden, auf dem die tödliche Verfolgung der Rohingya 2017 erst wachsen konnte.

Ein soziales Netzwerk wird zur Hassmaschine

Wie konnte Facebook zu einem derartigen Brandbeschleuniger werden? Ein zentraler Faktor liegt in den Algorithmen des Netzwerks. Facebook ist darauf programmiert, Inhalte zu zeigen, die für viel „Engagement“ sorgen – sprich: Beiträge, die oft geliked, kommentiert oder geteilt werden. In Myanmar erwiesen sich besonders extreme, schockierende Inhalte als klickträchtig. Hass und Gerüchte verbreiteten sich wie ein Lauffeuer, weil Facebooks System genau solche polarisierenden Posts bevorzugt an immer mehr Nutzer ausspielte. Ein umfassender Bericht von Amnesty International hat 2022 bestätigt, dass Facebook in Myanmar keineswegs nur ein passiver Gastgeber „einiger weniger Hetzer“ war. Im Gegenteil: Die Algorithmen von Meta haben Inhalte, die zu Gewalt gegen Rohingya anstacheln, proaktiv verstärkt und empfohlen. Über Jahre – bereits seit 2012 – habe das Unternehmen zahllose Warnzeichen ignoriert und so die Eskalation mitbefördert pbs.org. Selbst offenkundig falsche Gerüchte (etwa dass Rohingya angeblich planen würden, das Land zu islamisieren) konnten sich viral verbreiten, ohne dass das Unternehmen einschritt. Im Ergebnis kippte die Stimmung immer weiter. Aus zuvor friedlichem Zusammenleben in einigen Gemeinden wurde tödliche Feindseligkeit – angefacht durch den Newsfeed.

Erschwerend kam hinzu, dass Facebook viel zu wenige Ressourcen für die Moderation in Myanmar bereitstellte. Berichte von Menschenrechtsgruppen warnen seit 2013 davor, dass das Netzwerk in Myanmar zum Katalysator für Gewalt werden könnte. Doch Facebook reagierte quälend langsam. Es fehlten Übersetzer und Content-Moderator*innen mit Sprachkenntnissen, um die Flut an Beiträgen in Birmanisch (Myanmar-Sprache) zu überwachen. 2018 – also nach den schlimmsten Ausschreitungen – räumte Facebook ein, man sei „zu langsam gewesen, das Problem zu erkennen“. Bis Ende 2017 hatte das Unternehmen weniger als 15 % der gelöschten Hassrede in Myanmar selbst proaktiv entdeckt; der Großteil wurde erst nach Nutzerbeschwerden entfernt theguardian.com. Mit anderen Worten: Die überwiegende Mehrheit der hetzerischen Inhalte blieb lange unentdeckt im Umlauf und vergiftete das gesellschaftliche Klima.

International sorgte diese Erkenntnis für Alarm. UN-Ermittler schlugen bereits Anfang 2018 Alarm: Social Media habe eine „entscheidende Rolle“ bei der Zuspitzung des Konflikts gespielt, so der UN-Fact-Finding-Chef Darusman aljazeera.com. Die UN-Sonderberichterstatterin Yanghee Lee formulierte es noch drastischer: „Ich fürchte, Facebook hat sich in Myanmar inzwischen in eine Bestie verwandelt“, warnte sie im März 2018 vor dem UN-Menschenrechtsrat. Diese Worte klingen in meinen Ohren fast wie ein unheimliches Gleichnis: Ein ursprünglich neutrales Werkzeug der Kommunikation hatte sich verselbständigt und trug nun zur Entfesselung realer Gewalt bei.

Facebooks Führung zeigte sich in der Folge zerknirscht – zumindest nach außen. Im Herbst 2018 gestand das Unternehmen öffentlich ein, dass man in Myanmar versagt habe: „Wir haben nicht genug getan, um zu verhindern, dass unsere Plattform benutzt wird, um Zwietracht zu säen und offline Gewalt anzustacheln“, lautete das Eingeständnis eines Facebook-Produktmanagers about.fb.com. Man gelobte Besserung, stellte mehr burmesischsprachige Moderator*innen ein und löschte eine Reihe prominenter Hass-Seiten und -Profile – darunter auch die Accounts einiger hochrangiger Militärs und nationalistischer Mönche wie Wirathu. Diese Maßnahmen waren überfällig und begrüßenswert. Doch haben sie das Grundproblem behoben?

2020: Die Geister, die Facebook rief

Ein Blick in die Jahre nach 2017 stimmt pessimistisch. Obwohl Facebook inzwischen verstärkt gegen Hate Speech in Myanmar vorging, zeigte sich, dass die Mechanismen der Plattform weiterhin problematisch sind. Im Jahr 2020 – drei Jahre nach den Gräueltaten – stieß Facebook intern auf einen skandalösen Befund: Ein Video des längst verbannten Ashin Wirathu kursierte immer noch auf der Plattform und erzielte enorme Aufrufzahlen, weil Facebooks eigener Empfehlungs-Algorithmus es den Nutzern vorschlug Über 70 % der Views dieses Hetz-Videos stammten aus automatischen „Weiterempfehlungen“ – also von der Funktion „Nächstes Video“, die nach dem Anschauen eines Clips weitere Videos anbietet. Die meisten Nutzer hatten nicht aktiv nach Wirathus Propaganda gesucht – Facebook fütterte sie ihnen ungefragt ins Sichtfeld. Das Erschreckende daran: Wirathus Profil war seit 2018 gesperrt. Doch seine Botschaften lebten in Umlaufbringung durch andere Seiten und Nutzer weiter, und der Algorithmus behandelte sie offenbar wie beliebigen „engaging content“. Dieses Beispiel machte mir deutlich, dass es nicht ausreicht, einzelne Hassprediger zu verbannen, solange die Logik des Systems auf maximale Verbreitung aufmerksamkeitsstarker Inhalte getrimmt ist.

Amnesty International kam 2022 zu dem Schluss, dass „Meta – durch seine gefährlichen Algorithmen und unablässige Profitorientierung – wesentlich zu den schweren Menschenrechtsverletzungen gegen die Rohingya beigetragen hat“. Eine so harte Sprache von einer renommierten Menschenrechtsorganisation zeigt, wie groß die Mitschuld des Konzerns eingeschätzt wird. Facebook hat den Rohingya-Konflikt nicht ausgelöst, doch das soziale Netzwerk hat ihn befeuert und eskalieren lassen. Dieser Auffassung sind auch die Überlebenden: „Wir glauben, dass der Völkermord an den Rohingya nur durch Facebook möglich war“, sagte der junge Rohingya-Flüchtling Maung Sawyeddollah rückblickend pbs.org. Es läuft einem kalt den Rücken herunter, so etwas zu hören. Aber es ist eine Stimme derjenigen, die alles verloren haben – und sie sehen in Facebook keinen neutralen Beobachter, sondern einen zentralen Akteur ihres Leids.

Wenn der Mensch sich von Maschinen beeinflussen lässt

Für mich persönlich ist die Rolle von Facebook in Myanmar eine bittere Lektion. Sie zeigt, wie aus virtuellem Hass echter Horror werden kann. Ein soziales Netzwerk, das ich einst vor allem mit harmlosen Urlaubsfotos und witzigen Sprüchen verband, wurde in Myanmar zur Plattform für Völkermord-Rhetorik. Die Verantwortlichen von Facebook haben die Dynamik viel zu spät erkannt – oder wollten sie lange nicht wahrhaben –, und tausende Menschen bezahlten den Preis dafür mit ihrem Leben oder ihrer Heimat.

Noch immer lebt die Mehrheit der Rohingya in Flüchtlingslagern, und bis heute wartet diese Gemeinschaft auf Gerechtigkeit. Facebook/Meta steht inzwischen unter internationalem Druck: In den USA und Großbritannien laufen Klagen, die das Unternehmen mit Forderungen in Milliardenhöhe konfrontieren, um Wiedergutmachung für die Rohingya zu leisten. Ob Geld jemals das verlorene Vertrauen und die erlittene Gewalt aufwiegen kann, sei dahingestellt. Wichtiger erscheint mir die Frage, was wir aus dieser Tragödie lernen.

Die Geschichte der Rohingya in Myanmar 2017 mahnt uns eindringlich: Worte haben Konsequenzen. Ein Facebook-Post mag virtuell sein – doch die Angst und der Hass, den er schürt, sind real. Wenn Algorithmen extremen Stimmen mehr Reichweite geben als vernünftigen, können am Ende reale Flammen lodern. Es liegt in der Verantwortung der Tech-Unternehmen und der Gemeinschaft der Nutzer, solche Entwicklungen rechtzeitig zu erkennen und gegenzusteuern. Für mich bleibt die Hoffnung, dass die Schrecken von Myanmar 2017 nicht umsonst waren – dass sie uns die Augen geöffnet haben für die dunkle Kehrseite sozialer Medien, und dass wir fortan achtsamer sind, bevor aus digitalem Hass echter Schmerz wird.

Quellen: Facebooks Myanmar-Report about.fb.com; UN Fact-Finding Mission aljazeera.comreuters.com; Reuters/UNHRC reuters.comtheguardian.com; Guardian theguardian.comtheguardian.com; Amnesty International pbs.org

- 0 Comment

Tags03.

Categories 05.

- Bildung (5)

- KI (7)

- Standard (1)

- Technologie (11)